2024年12月2日(月)

一年は早いもので、あっという間に最後の月となりました。

12月は『師走』といい、語源は、『師』も走るような忙しい月

と言われています。

とはいえ、『師』とは誰の事なのでしょうか?

聞く所によると学校などの先生を指すものではないのだとか!?

ネットで調べてみると

設その1・お坊さん

この月になると各家庭で法事を行う事が多くなるため、

お坊さんが忙しくなるから・・・と言われています。

設その2・御師

御師(おし・おんしと読むらしい)とは、寺社にお参りに来た人達の世話役の事

設その3・そもそも人ではない!

四季の終わりの月『しはつ(至極)月』の音が変わって『しわす』になったとの説

などなど、いろいろと言われがありますが、皆さん、せわしく動くようになります。

交通事故や業務のミスなどに繋がらないよう、落ち着いて行動をしていきたいですね!

さて、話は変わりますが、年末というと、様々な犯罪が増えてきます。

私の携帯にもフィッシングメールや怪しい電話など最近は非常に増えてきました。

戸建て住宅においても不審な訪問者や悪徳な訪問販売業者の来訪の話もよく聞きます。

そこで、先日仕入れ業者様の商品勉強会にて

不審な来訪者への対応として警報付きのドアホンをお勧めいただきました。

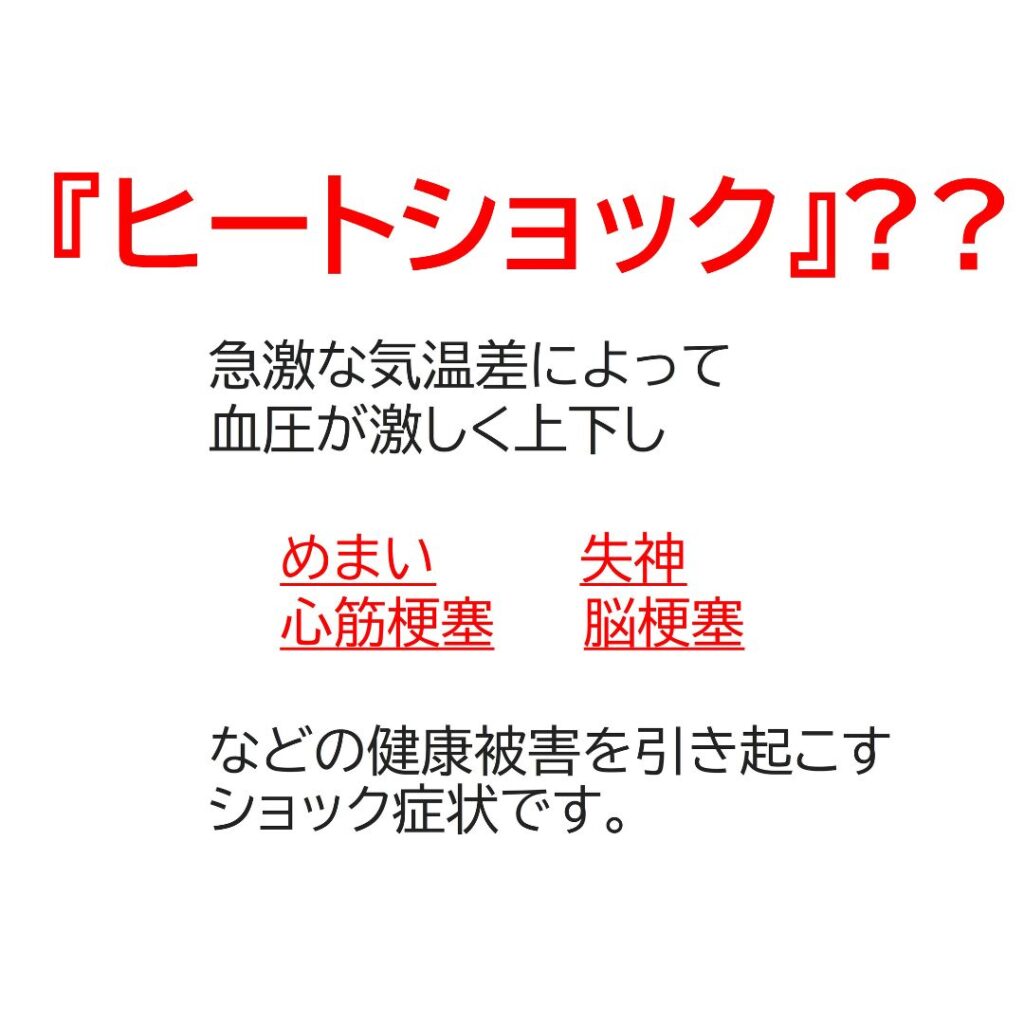

来訪者に対してモニターや応答で不審や危険などを感じた場合、

室内機に搭載されている、非常ボタンを長押しすると玄関子機から音と光で

近隣へお知らせする機能がついています。

こちらの機能は、ご年配の方のみのお住まいであっても安心できますね!

また、そもそも来訪者とは『対応したくない』と言われる方へも

あんしん応答モードの設定があり、機械が来訪者との対応をしてくれます。

機器が対応中に室内モニターから見て、安心できる来訪者であれば、引き続き対応する事ができます。

この商品については、年内は特別キャンペーンとして大変、リーズナブルな金額設定としています。

もし、ご興味がおありの方は、何なりとご相談くださいますようお願い致します。